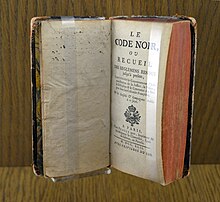

Exemplaire du Code noir édité en 1742, musée d'histoire de Nantes.

Dans un livre controversé29 d'analyse sur le Code noir de 1987, le spécialiste de la philosophie du droit Louis Sala-Molins affirme qu'il sert un double objectif : réaffirmer « la souveraineté de l'État dans les terres lointaines » et favoriser la culture de la canne à sucre. « En ce sens, le Code noir table sur une possible hégémonie sucrière de la France en Europe. Pour atteindre ce but, il faut prioritairement conditionner l'outil esclave »30.

En matière religieuse, l'ordonnance de 1685 rappelle le principe chrétien de l'égalité ontologique de tous les hommes, par-delà leurs conditions sociales et leurs races. Elle prévoit donc le baptême, l'instruction et les mêmes pratiques et sacrements religieux pour les esclaves que pour les hommes libres, en excluant ce qui n'est pas catholique. De ce fait, les esclaves ont droit au repos du dimanche et des fêtes, la possibilité de se marier solennellement à l'église, d'être enterrés dans les cimetières, d'être instruits.

Il donne une garantie de moralité à la noblesse catholique arrivée en Martinique entre 1673 et 1685[réf. nécessaire] : chevalier Charles François d'Angennes, marquis de Maintenon, son neveu Jean-Jacques Mithon de Senneville, l'intendant Jean-Baptiste Patoulet, Charles de Courbon, comte de Blénac, le capitaine de milice Antoine Cornette, ou Nicolas de Gabaret.